洛陽古都文物有限公司

聯系人:王經理

手 機:15136398999

固 話:0379-61281696 / 0379-69988519

地 址:河南省洛陽市中州東路397號

這是 文物背后 介紹的第 141 件文物

明景泰 掐絲琺瑯番蓮紋盒

高6.3厘米,口徑12.4厘米,臺北故宮博物院藏

可能有些朋友會納悶:標題里不是說“景泰藍”嗎?為啥介紹的文物卻是一件景泰年間制作的掐絲琺瑯呢?實際上,掐絲琺瑯就是景泰藍的學名,它是一種復雜的金屬工藝。

我們先來欣賞一下這件掐絲琺瑯番蓮紋盒。器物為銅胎,蓋與器身鑄成浮雕式八瓣蓮花形。器外施淺藍釉為地色,八瓣蓮花的各蓮瓣內飾以不同顏色的折枝番蓮花葉。

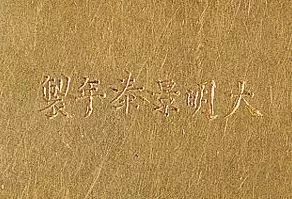

蓋頂平坦,飾蓮心紋。底及盒內光素鍍金。盒心陰刻“大明景泰年制”自右向左一行楷書款。

盒心的景泰年款

雖然明清時期的掐絲琺瑯器物有很多都帶景泰款識,并且底色為藍色(這也是這類器物被稱為“景泰藍”的原因),但這件圓盒是為數不多的真正制于明代景泰年間的器物之一。

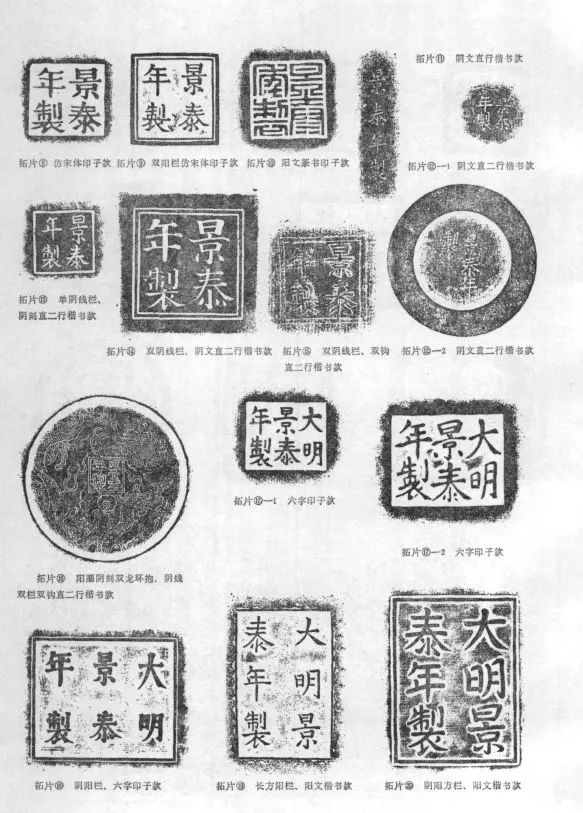

為什么這么說呢?大家可以看一下景泰年款掐絲琺瑯器物的款識:

(圖自楊伯達《景泰款掐絲琺瑯的真相》)

可謂是形狀、字體、文字順序都很不相同,千變萬化,特別瀟灑。

故宮博物院的研究員楊伯達先生,見到這些花樣繁多的景泰款,心里便生出了疑問:這么多掐絲琺瑯器物都有景泰款,如果它們都是景泰年間的制品,那么景泰時期掐絲琺瑯的生產量一定很大;大量的掐絲琺瑯都集中在一個時期制作,難道連一個標準的、便于批量快速復制的款識形式都沒有嗎?

但沒準景泰皇帝就是這樣隨性,不愛搞標準化生產呢?于是,楊先生又從器形、工藝水平等方面入手,試圖探求這些景泰款的掐絲琺瑯器物,是不是真的符合明代掐絲琺瑯的工藝水平,器形是不是符合明代器物的造型,等等,試圖把它們排進明代工藝美術的發展序列中。

給器物一排隊,楊先生就發現問題了:有的器物,器身工藝十分粗糙,局部的器耳、圈足工藝卻特別精細;有的器物,如果把雜七雜八的小附加物去掉,活脫脫就是一種清代才能出現的器形;有的器物的口沿、底足等處明顯經過后來修補,花紋都被蓋住了……

景泰款掐絲琺瑯花卉紋獸耳鼓式爐,根據鍍金的光亮程度和獸耳造型、裝飾風格等因素判斷,應為清代制品。

上圖器物底部的景泰年款

經過仔細的考察,楊先生得出結論:故宮博物院的景泰款掐絲琺瑯器物,大多數都是明早期或清代制品,景泰的年款是清朝工匠刻上去,或者用其他方法做上去的。在清中期收藏界,景泰款掐絲琺瑯的名聲已經很響亮,如果一件器物有景泰款,它的價值會大大增加。

按照楊先生的思路考察其他機構收藏的景泰款掐絲琺瑯器物,真正為景泰年間制品的,也是鳳毛麟角。數量稀少的原因,除了明代距離現代較遠,文物散佚、毀壞的可能性更大以外,還有景泰藍自身工藝的復雜。

景泰藍工藝,到底復雜在哪里?以這一只小小的盒子為例,它的制作大致可以分為七個階段:

制胎:以銅片制出盒子的形狀;

掐絲:按照設計的紋飾,將壓扁的銅絲粘在銅胎上,相當于給圖案“勾邊”;

燒焊:將銅絲牢實地焊在胎上;

點藍:按照設計的紋飾顏色,在銅絲圍成的每個小區域里填上相應顏色的琺瑯料粉末。一次點藍只要填上薄薄一層即可,不要一次將琺瑯料填得太厚;

燒藍:點一次藍之后,將器物放進爐內燒造,使琺瑯料熔化。燒藍之后再次點藍,直到燒造后的琺瑯料面與銅絲平齊。

燒藍時用的爐子

磨光:以細砂石、黃石及木炭分別逐次打磨琺瑯料與銅絲的粗糙處,使器物表面平整,完全露出金屬絲,然后用砂紙打磨拋光。

鍍金:使磨光后的器物表面更顯艷麗。

景泰藍工藝中的關鍵原料——琺瑯料,是以石英、硼砂、長石等原料按照適當的比例混和,分別加入各種呈色的金屬氧化物,再經焙燒磨碎制成的粉末狀彩料。它的成分與瓷釉的成分,頗有幾分相似。

然而,景泰藍工藝可不像瓷器那樣“土生土長”。掐絲琺瑯制品在10—12世紀的東羅馬帝國達到極盛。在元代,這種特殊的工藝由阿拉伯工匠帶入中國。

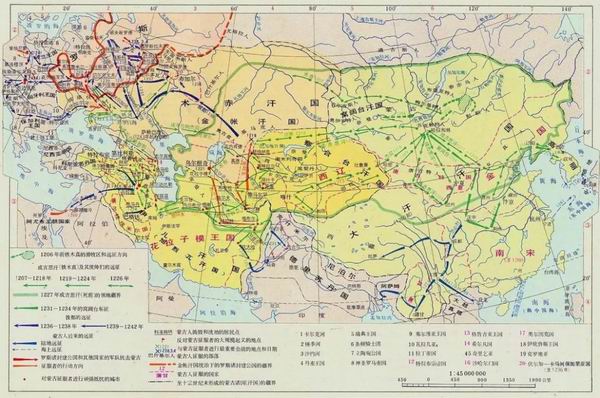

至于阿拉伯工匠為什么要跑到中國來,還要“歸功”于蒙古軍隊。

13世紀,蒙古鐵騎曾經橫掃歐亞大陸,從蒙古的草原一直打到了東歐地區。

13世紀末期的蒙古諸國(汗國)

大多數人對于蒙古騎兵的印象可能是野蠻、兇猛。的確,殘酷的屠城在蒙古軍隊的征服過程中十分常見。但他們有一個特殊的習慣:喜歡工匠。

攻下一座城池的時候,城里的工匠一般不會被殺,而是被蒙古軍隊收編。工匠們或者隨軍服務,或者被派給哪個將領做仆人,或者被押回蒙古。

之后,這些工匠有的要為他們制造軍用器械,有的在蒙古或者到被征服地區指導工藝品的制造。掐絲琺瑯工藝,正是由被俘虜的阿拉伯工匠帶入了中國,并在中國得到了明清皇帝的青睞。

(PS:如今,景泰藍能夠成為家喻戶曉的工藝品,離不開新中國成立初期一位杰出女性的努力。她是誰呢?請移步今天的第二篇推送。)

參考文獻:

故宮博物院. 故宮琺瑯圖典[M]. 紫禁城出版社, 2011.

劉赦. 燦爛奪目絢麗多姿--淺談掐絲琺瑯工藝[J]. 東南文化, 2003(8):22-27.

楊伯達. 論景泰蘭的起源——兼考“大食窯”與“拂郎嵌”[J]. 故宮博物院院刊, 1979(4):16-24.

楊伯達. 景泰款掐絲琺瑯的真相[J]. 故宮博物院院刊, 1981(2):3-21.